建築デザイン

Daiichi Institute of Technology

Faculty of Engineering

Department of Architecture Design

建築デザイン

建築デザイン分野/インテリアデザイン分野/VRデザイン分野

建築は、理系でもあれば文系でもある諸芸が統合された総合芸術です。自分の目で見て、自分の手で考える、クラフトマンシップを兼ね備えた知性を持つ人を求めています。

それぞれの分野について

-

Area01 建築デザイン分野 Architecture Design Area

美しい建築や都市を、最先端の技術を用いてデザインできる人材を育成します。自然や環境に適応する建築物をデザインしこれからの社会を創造していきしょう。

詳しくはこちら -

Area02 インテリアデザイン分野 Interior Design Area

インテリアと建築の幅広い専門知識を備えてデザインできる人材を育成します。新しい時代に対応する多様な社会をインテリアから創出していきましょう。

詳しくはこちら -

Area03 VRデザイン分野 Virtual Reality Design Area

建築をヴァーチャルにシュミレーションし、 最先端のデザインができる人材を育成します。3次元の仮想空間(VR)を創造し未来をバーチャルデザインしましょう。

詳しくはこちら

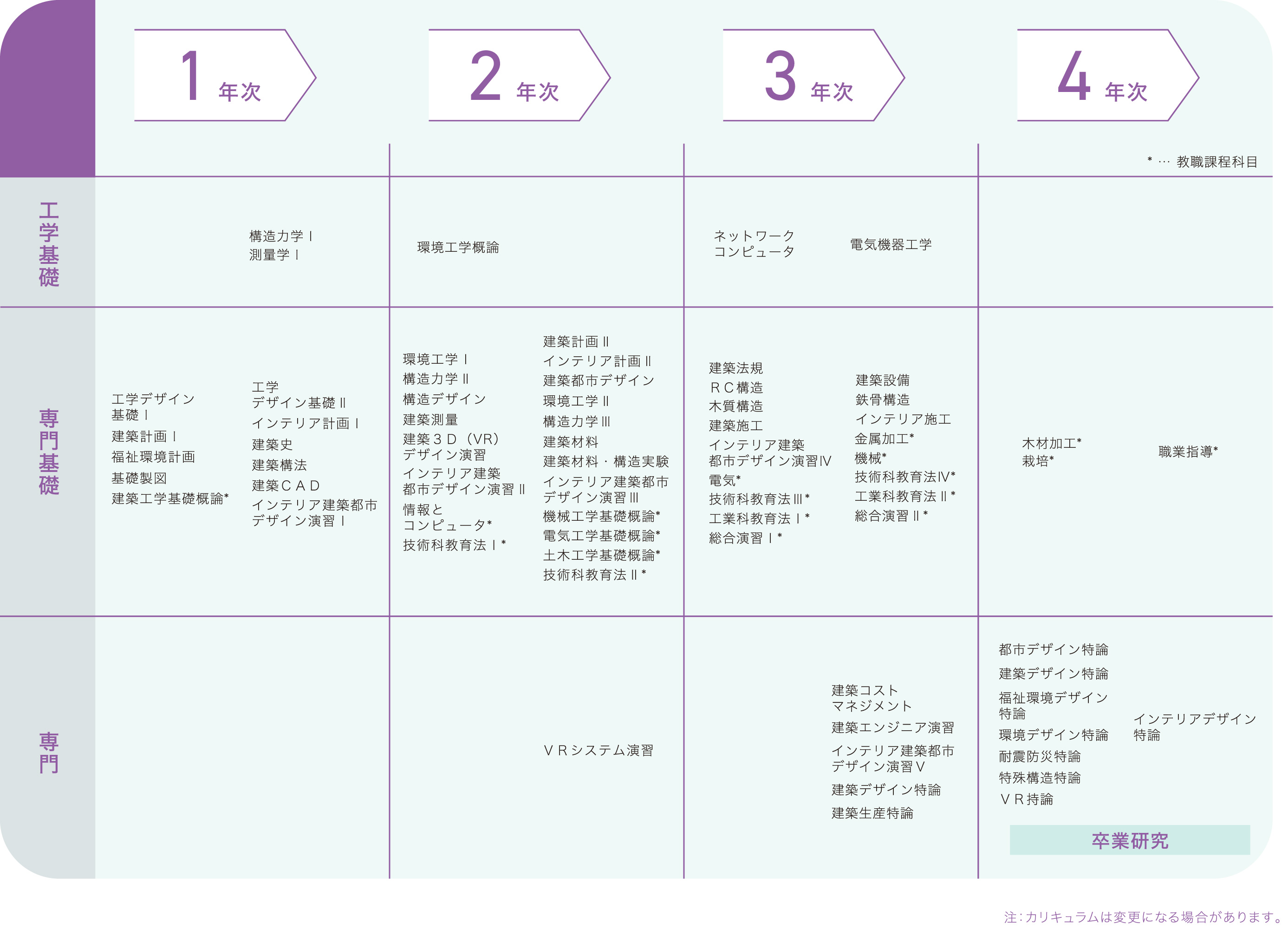

4年間の流れ

卒業後の進路

株式会社東条設計

戸田建設株式会社

積水ハウス株式会社

株式会社渡辺組

東急建設株式会社

鎌田建設株式会社

三井住友建設株式会社

鹿児島県庁

九州大学大学院

佐賀大学大学院

工学院大学大学院

福岡大学大学院

北陸先端科学技術大学院大学

神奈川大学大学院

その他多数

取得可能な資格

●二級建築士

●木造建築士

○宅地建物取引士

○土地家屋調査士

○測量士補

○インテリアコーディネーター

○カラーコーディネーター

■1級建築施工管理技士

■建設機械施工技士

■建築設備士

■コンクリート主任技士

■技術士(建設部門)

★中学校教諭一種免許状〈技術〉

★高等学校教諭一種免許状〈工業〉

○:在学中に取得可能

●:卒業時に受験資格が得られる

■:その他(一部を除き、実務経験が必要)

★:指定科目受講で卒業時に得られる資格

卒業生の声〜夢を叶えた先輩たちのメッセージ〜

-

建築デザイン

- (勤務先)

- 株式会社 衞藤中山設計

- 2015年卒業

- 中島 来夢Raimu Nakashima さん

学んだ知識で人の心を豊かにしていく。

開く中学生の頃、実家を設計してくれた建築士・インテリアデザイナーの影響を受け、高校から建築を学び、もっと深く学びたいと思い第一工大建築デザインを選択しました。建築デザインでは、学校内での授業以外に地域のワークショップやシンポジウム・地域材を使った製作活動等の様々な経験行いました。大学生でありながらも仲間とともに、アウトプットできる環境があったことが、現在の仕事にも役立てていると思います。自分が設計した建物が地図に残ったりする嬉しさや、建築によって人の心や流れを変えることができることに、魅力を感じております。